投資をする上で、全てを安全資産で運用することは悪くありません。しかし、一部を少々リスクの高い投資対象に振ることで、最大リターンを高める努力もしていきたいものです。

安定資産で着実に利益を獲得しつつ、一部はハイリターンを獲得していくことができれば、資産の増加スピードは大きく加速します。

比較的高いリスクを持つ投資対象の選択肢として、新興国投資信託、ETFなどが代表格もす。世界に資産を分散しつつも、リターンを最大化していく戦略は多くの有力ファンドが行なっている手法ですよね。

筆者自身も、魅力的な新興国投信を常に探していますが、今回も調査の一環として、「三井住友・アジア4大成長国オープン」について書いてみたいと思います。

4大成長国オープンという名前の通り、4カ国に分散している投信です。新興国投資はリスクが高いですが、分散をしておけばそれなりにリスクは避けられます。その点をついた商品と言えるのが今回の金融商品ですね。

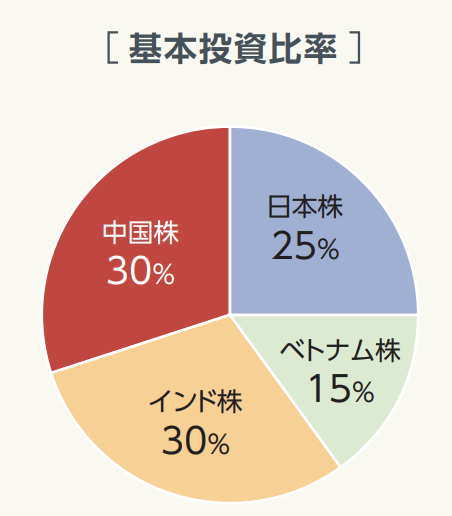

分散先の国は、日本株25%、ベトナム株15%、インド株30%、中国株30%です。これから世界の覇権を取っていく中国、そして中国に次いで人口が多く経済大国になっていくポテンシャルを秘めるインドも同比率で分散されています。

ベトナム投信を検討する前に、ベトナムの経済事情、株式市場事情についても把握しておきましょう。

>>> チャートで見る、ベトナム株式市場!VN指数は健全に成長。2021年以降の買い方はヴァンエック ベクトル ベトナムETF(VNM)がおすすめの選択肢?

—————————————————————————-

🔸 ベトナム投信一覧

- アジア投資信託おすすめはこれ?三井住友・アジア4大成長国オープン(日本株25%・ベトナム株15%・インド株30%・中国株30%)評判通りのリターンを期待して良いのかを投資検討指標(トータルリターン・標準偏差やシャープレシオ)、基準価額チャートなど運用成績比較で評価

- 大和アセットマネジメントのベトナム株ファンドの実態を調査。投資検討指標は評判通り(トータルリターン・標準偏差やシャープレシオ)。基準価額チャートなど運用成績比較で評価

- 乱立するベトナム投信の中で「ベトナム・ロータス・ファンド(愛称 : ロータス)」の実態は?投資指標は評判通り?トータルリターン・標準偏差やシャープレシオの水準に不安材料。基準価額チャートなど運用成績比較で評価

- DIAMベトナム株式ファンド(愛称:ベトナムでフォー)の実態は?投資指標は評判通り?トータルリターン・標準偏差やシャープレシオの水準に不安材料。基準価額チャートなど運用成績比較で評価

- CAMベトナムファンドの実態は?ベトナム成長株インカムファンドと比較。評判通り投資指標は残念?トータルリターン・標準偏差やシャープレシオの水準に不安材料。基準価額チャートなど運用成績比較で評価

- ベトナム株式ファンドの実態は?評判の割に標準偏差やシャープレシオの水準に不安材料。基準価額チャート、指数連動ETFとの運用成績比較で評価していく

- ベトナム成長株インカムファンドは評判の割に標準偏差やシャープレシオがネック?基準価額チャート、指数連動ETFとの運用成績比較で評価していく

https://indexnz.com/investment-trust-ranking/

それでは、内容を見ていきましょう。

三井住友・アジア4大成長国オープンとは?

細かい詳細は「三井住友・アジア4大成長国オープン」の目論見書を読むのが早いでしょう。この記事ではポイントのみに焦点を当てていきます。

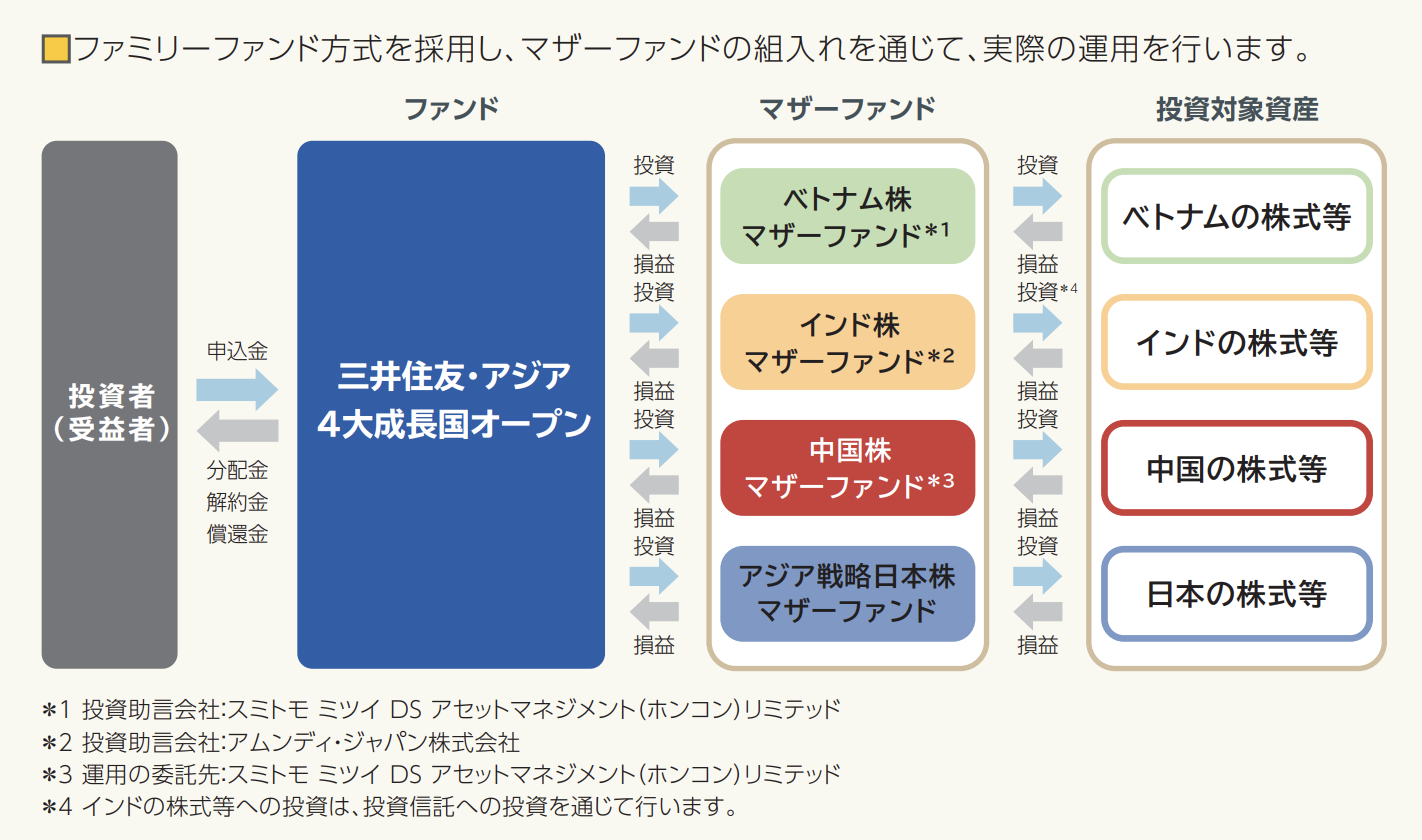

「三井住友・アジア4大成長国オープン」の規模は2021年7月末時点で約16.2億円です。小規模ファンドですね。ファミリーファンド方式です。

簡単な概要としては、「三井住友・アジア4大成長国オープン」は、主に日本株25%、ベトナム株15%、インド株30%、中国株30%の割合で分散投資。銘柄選定にあたっては、成長性・財務健全性、流動性等に配慮して厳選投資。

日本が入っているのですよね。割安株投資であれば理解できるのですが、成長株と考えるとどうなのでしょうか。

中国、インド、ベトナム、日本にそれぞれ投資していますが、投資をするのであれば各国のファンダメンタル分析が必要です。各国の特徴、経済成長率などは別記事でちょうどまとめていますのでそちらをどうぞ。

- 中国の経済は今後どうなる?終焉と謳われた過去を払拭し中国製造2025でハイテク産業重視にシフトしてGDPで世界の覇権を握る!

- 経済成長にだまされるな!インド株投資がオワコンでおすすめしない理由を解説する

- チャートで見る、ベトナム株式市場!VN指数は健全に成長。2021年以降の買い方はヴァンエック ベクトル ベトナムETF(VNM)がおすすめの選択肢?

簡単に各国の分析のまとめをいうと、以下の通りです。

<中国>

成長を続け2028年には米国を抜き世界1位の経済大国になることが見込まれている。

- 依然として新興国平均より高い成長率を持続している

- 産業構造が高付加価値なハイテク産業にシフトしてきている

- 中国製造2025でさらに産業の高付加価値化を推し進めることが明言されている

- 人口は今後10年間は増加し続ける

- 個人消費は増加し続けている

- 中国政府は積極的に研究開発費を拠出しつづけ成長を後押しすることを明確化

<インド>

国が持つポテンシャルは非常に大きく、有事の際の対応を見ても今後のインド経済成長には非常に大きな期待ができる。

- インドでは2059年まで人口が増加し続けていき16億人に達する

- インドの現在のPER水準は世界的に見てもとても高い水準

- 「今後、経済成長していく」という言葉にひかれて投資したくなってしまうが、高値掴みになる可能性も

<ベトナム>

「一人当たりGDP」がベトナムは3,416ドルです。日本の40,256ドルを考えると、一人当たりが稼ぐパワーは1/10。まだまだ新興国。

- アジア通貨危機とリーマンショックで成長は鈍るも、2020年のコロナショックまでは6%を超える成長を見せた。

- IMF見通しでは2021年以降も成長力は戻るとされており、将来が非常に楽しみな国の一つと言える。

- ベトナム株式市場は健全に成長をしています。しかし、指数によってボラティリティの大きさにバラツキがある

三井住友・アジア4大成長国オープンの話に戻りましょう。

運用は「三井住友DSアセットマネジメント株式会社」です。名前の通りですが、日本の3大メガバンクのひとつ、三井住友FG傘下の企業ですね。「三井住友FG」の運用部門的位置付けです。「三井住友」の名前を使えば、とりあえず各国各テーマ津々浦々、ファンドを作っておけば売れそうですよね。ネームバリューの大勝利です。(リターンをしっかり見ていきましょう)

グローバルAIファンド、日興FW・日本債券ファンド、三井住友・DC外国株式インデックスファンドS、グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型)、グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)などと、幅広くファンドビジネスを展開していますね。

たぶん、全世界、全セクターのファンドを作っている勢いなのではないでしょうか。

三井住友・アジア4大成長国オープンの販売手数料は3.3%(税抜3.0%)を上限、信託報酬はファンドの純資産総額に対し、年1.716%(税抜1.56%)です。信託財産留保額も生じます。0.3%です。

基準価額(チャート)は問題なし、トータルリターンは疑問、シャープレシオ、標準偏差は分散が効いている

三井住友・アジア4大成長国オープンの基準価額はコロナショックで大きく凹んだ時期がありましたが、異次元の金融緩和でその後は上昇。これは世界的に同じ動きをしています。ひとまず基準価額に大きな問題点は見られません。しっかりコロナ前の水準を上回っていますね。

ファンド選びをする上で重要な指標を見ていきましょう。トータルリターン、標準偏差とシャープレシオを見ていきます。

| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |

| トータルリターン | 37.82% | 9.30% | 13.02% | 11.22% |

| 標準偏差 | 9.2 | 17.75 | 14.75 | 16.82 |

| シャープレシオ | 4.11 | 0.52 | 0.88 | 0.67 |

トータルリターン

| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |

| トータルリターン | 37.82% | 9.30% | 13.02% | 11.22% |

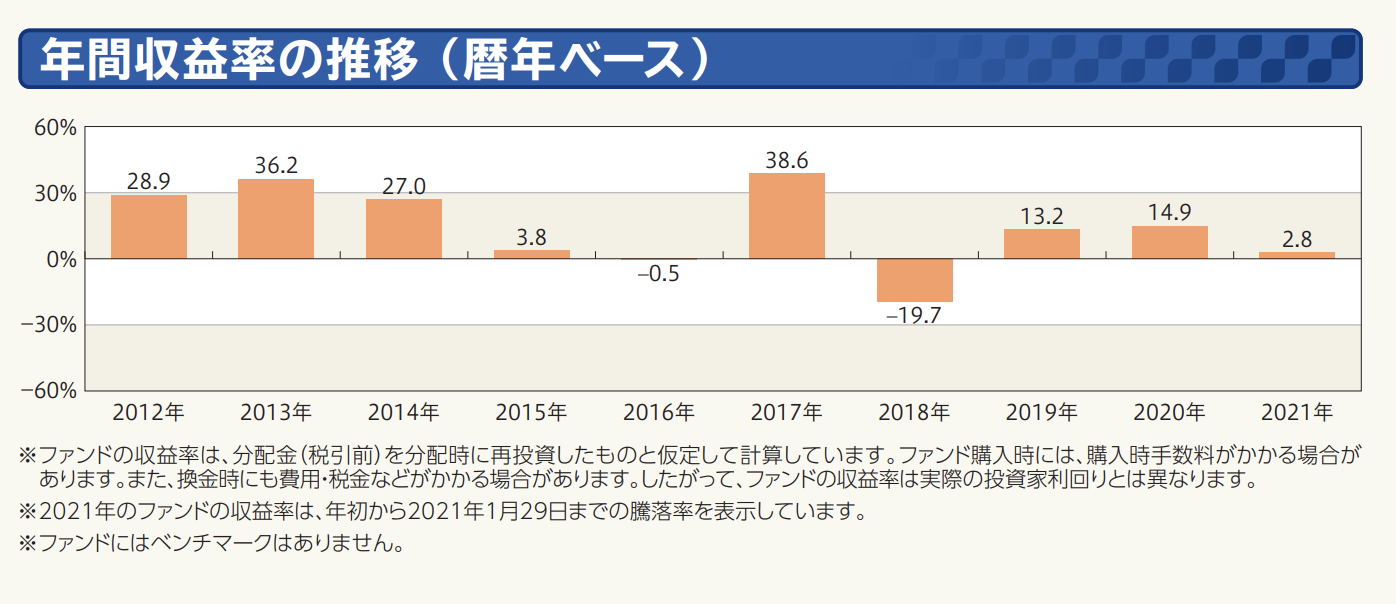

直近の1年が37.82%になっていることから分かる通り、2020年のコロナショック後からの異次元の金融緩和により世界的に昨年1年はハイリターンになっています。ただし、やはり分散しているせいか、ベトナム株ファンドや中国株ファンドなど、単体の国に投資をしているファンドのリターンには全く及びません。

10年で年率リターンは11.22%となっておりまずまずですが、これは直近1年が超ハイリターンであるにも関わらず10%程度ということも言えます。

2020年の大きなリターンがありながら、3年のリターンが9.30%となっており、ここ3年は優れた成績を出せていなかったことは把握できます。

2018年のマイナスリターンが響いています。

標準偏差

| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |

| 標準偏差 | 9.2 | 17.75 | 14.75 | 16.82 |

標準偏差とは、平均からのばらつきを表しますが、よく分からなければ標準偏差が大きいとリスクが高いということを覚えておいてください。

標準偏差は10年で16.82。新興国投資としてはまずまずのリスクです。ちょうど良いというのもアレですが、他の投信では30に届きそうな水準も散見される中で、三井住友・アジア4大成長国オープンの水準は安心できます。

値動きが非常に激しい投資対象を選好して運用を行っていることがわかります。例えば、新興国に投資をする代表ETFのバンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF(VWO)は、標準偏差は15-18です。

シャープレシオ

| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |

| シャープレシオ | 4.11 | 0.52 | 0.88 | 0.67 |

続いて、シャープレシオを見て下さい。これはリスクに対するリターンの割合を示しています。難しければ、とりあえず1を超えていると優秀な商品だと思って下さい。直近1年は4.11と異常値が出ていますが、これは異次元金融緩和による数字ですので参考になりません。

長期で見た数字が正確な勝率となります。

三井住友・アジア4大成長国オープンの場合は3年で0.51と1を大きく下回っています。つまり、とっている大きなリスクの割にはリターンが大したことが無いというのがこのファンドの特徴です。10年でも0.67です。

安全性(とは言え高水準)を取った末のリスクリターンとも言えます。

三井住友・アジア4大成長国オープンはネット証券(楽天証券/SBI証券など)で買えるのか?

注意点としては、あまりにも便利で、サクサクと投資信託を売買できてしまうので、ファンドに預けて運用を任せているにも関わらず数日で売買してしまったりすることです。

ファンドに投資をした場合、長期で結果が出るのを待つのが基本です。売買するものではありません。売買したいなら自分で個別株、FXなどを楽しむべきでしょう。勝てるとは言いません。

まとめ

総じて悪くないリターンではありますが、あまりにもトータルリターンに魅力が欠けることや、シャープレシオを見る限り、三井住友・アジア4大成長国オープンは無理して投資する先ではないと思いました。もっと良い先があります。

また、新興国に投資をする割には、2020年の大きな追い風があったにも関わらず、10年スパンでは控えめなリターンとなっています。もう少し高いリターンを期待したいですね。リスクリワードが合いません。

また、個別株を買う戦略を考えても、これから新興国株式に追い風の時流が流れそうですが(2022年初頭頃から)、度重なる金融緩和で、多くの銘柄はすでに上昇しており、割安株を探すフェーズではないかと思います。

ーーーーーーーーーーーー

(新興国分析一覧)

中国 香港 インドネシア インド カンボジア シンガポール タイ

フィリピン ブラジル ベトナム マレーシア ミャンマー ラオス 南アフリカ

ーーーーーーーーーーーー

個人的には、今後より世界で名を馳せていくであろう中国市場に注目しています。

【見通し良好!】中国の経済は今後どうなる?終焉と謳われた過去を払拭し中国製造2025でハイテク産業重視にシフトしてGDPで世界の覇権を握る!

https://indexnz.com/investment-trust-ranking/

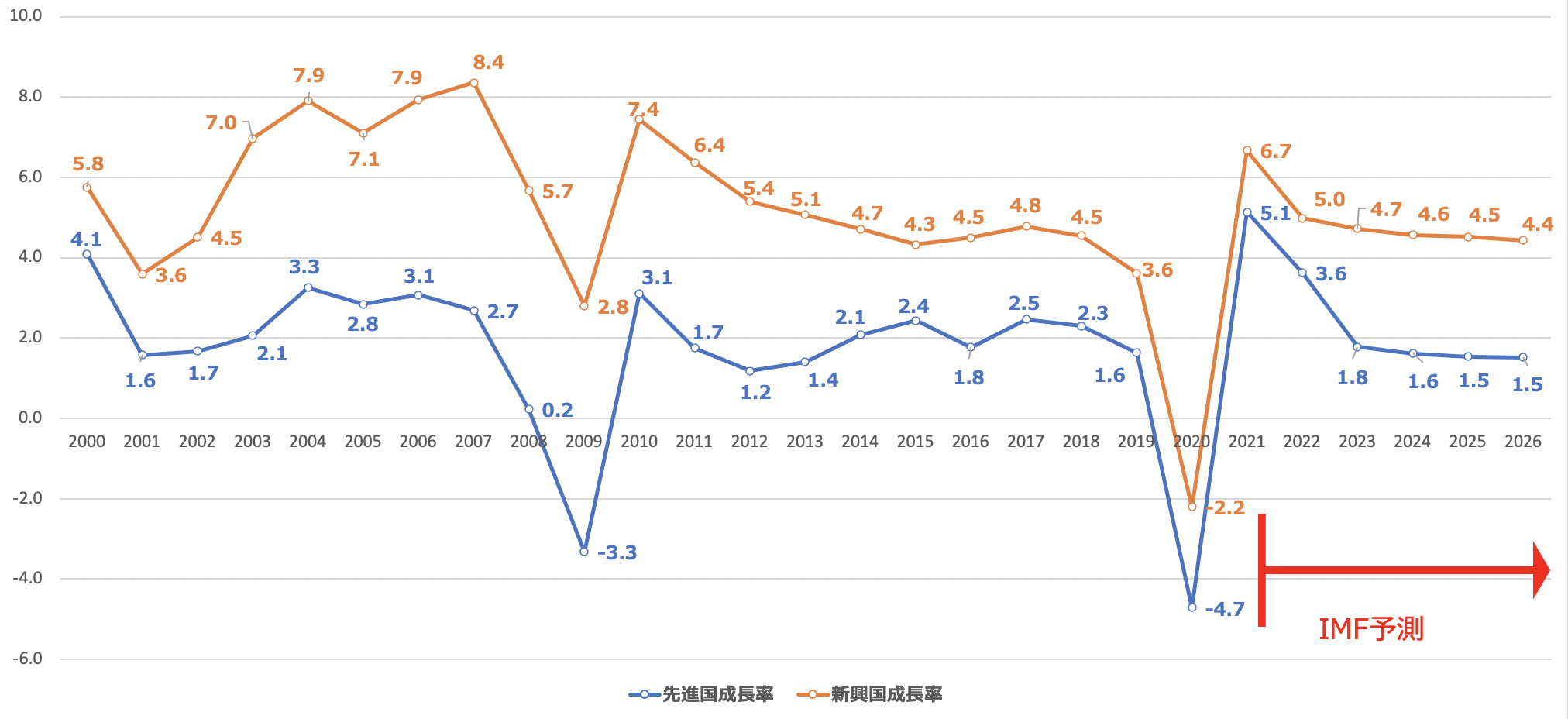

皆さんもご存知のことと思いますが、現在世界経済の成長を牽引しているのは疑いなく新興国経済となっています。今後も先進国の成長率は低下することが見込まれていますが、新興国の高い成長率は継続することが予想されています。

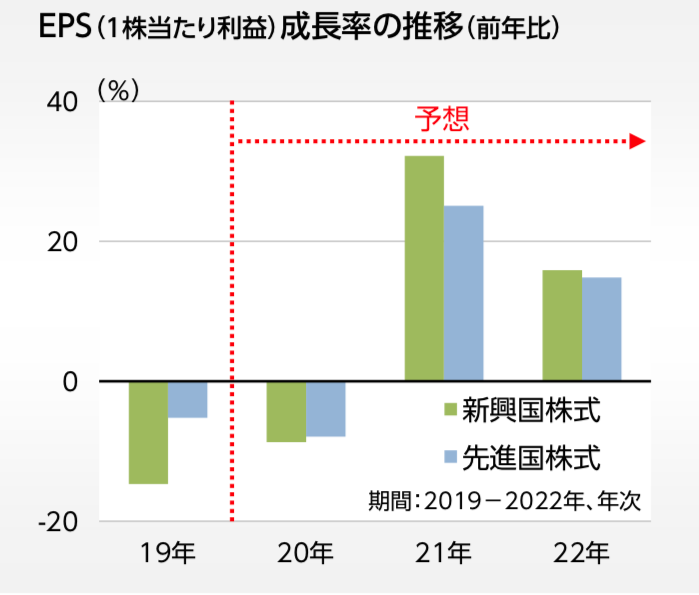

経済の成長にともなって新興国企業の1株あたりの利益もコロナから順調に回復し再び成長軌道に乗ることが見込まれています。

一方、堅調な経済成長と企業利益とは反対に、新興国株式は軟調に推移し先進国株式に対して割安に推移しています。結果として新興国株式は先進国株式に対して30%程度割安となっており2022年以降は再び新興国株式の時代がくると目されています。

青:新興国株式全体

黄:全世界株式全体

緑:先進国株式全体

参照:MSCI

強い株式市場というのは移り変わっていきます。2000年代は新興国株式、2010年代は先進国株式でした。2020年代は再び新興国株式の時代が到来しようとしているのです。

そして、新興国株式投資で大きなリターンをだすためには、中でも魅力的な新興国に投資をする必要があります。

また、新興国の個別株は個人投資家にはなかなか分析するのが難しいのではないでしょうか。そこで、新興国株式の分析をし実際に投資している筆者の観点から大きなリターンを望める投資先を厳選してランキング形式でまとめています。新興国投資を行う際に参考にしていただければと思います。